アレルギー表示の“落とし穴”って?

私「前に話してたアレルギー表示、けっこうチェックするようになったんだけど、なんだかややこしい表示もあって…不安になることあるのよね。」

夫「そうなんだよね。実は“ちゃんと表示されている”ように見えて、消費者が見落としやすいポイントって結構あるんだ。」

私「たとえばどんなところ?」

夫「たとえば、“原材料名の中に含まれているのに、アレルゲン名がカッコ書きされていないこと”。これは、原材料そのものに表示義務がないものや、表示が省略される場合もあるんだ。」

私「えっ!?全部の材料に“〇〇を含む”って書かれてるんじゃないの?」

夫「違うんだ。たとえば“ホエイパウダー”って成分は乳由来だけど、“乳成分を含む”って書かれていないこともある。慣れてないと見逃しやすいよね。」

私「うわー、それってアレルギーのある人には怖い話だね。」

“製造ライン”や“別名”にも注意!

夫「さらに注意したいのが、“製造ラインで混入する可能性がある”という点。たとえば“同じ工場で卵や小麦を含む製品を製造しています”という表示は義務じゃないけど、任意で書かれていることがあるんだ。」

私「それ知ってる!『本製品は◯◯を含む製品と同じラインで製造しています』ってやつだよね。あれってアレルギーの人にとっては参考になるの?」

夫「もちろん。重度のアレルギーを持つ人には、微量でも危険だから、こういった表示をしっかり確認する必要があるよ。」

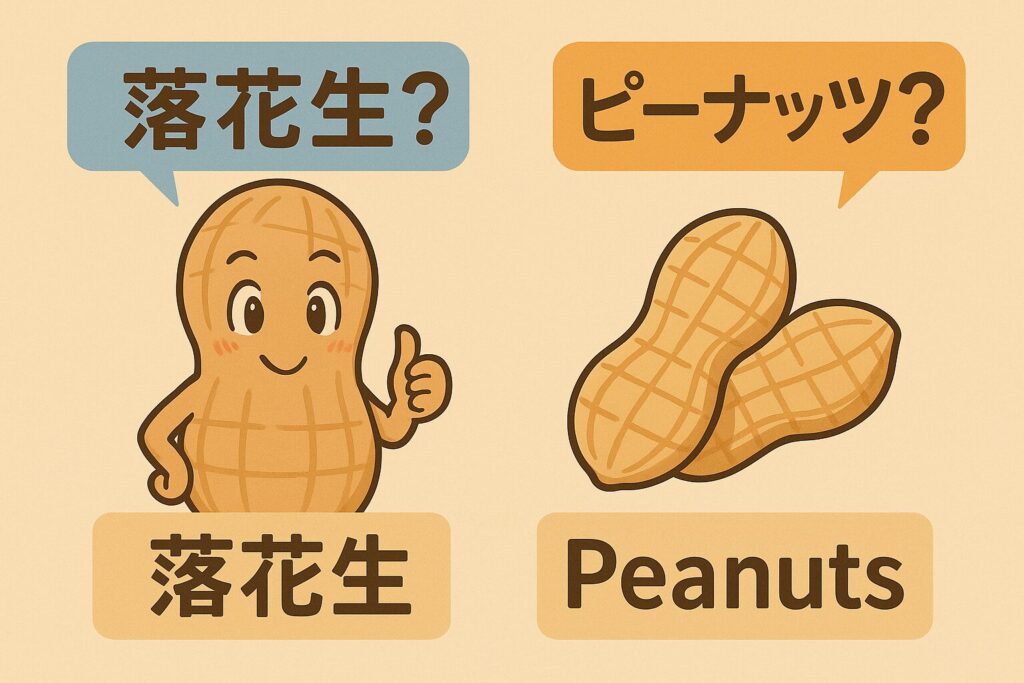

私「あと、原材料名が“別名”になってるのもややこしいよね。」

夫「うん。“落花生”が“ピーナッツ”って表記されたり、“ゼラチン”が“コラーゲン”として入ってたりする。複数の言い方があるから、名称に詳しくなることも必要だね。」

家庭でできるアレルギー対策とは?

私「なんか…表示に気をつけても完璧には防げないこともありそうだね。家庭ではどんな対策ができるの?」

夫「まず、家族の中で誰かがアレルギーを持っている場合、“表示を見る習慣をつける”のは第一歩。とくに初めて買う商品は必ず確認するクセをつけよう。」

私「なるほど。他には?」

夫「アレルギー持ちの子どもがいる家庭では、家の中での“混入”を防ぐ工夫も大事だよ。調理器具や食器を分けたり、食材を保存容器にラベリングして管理したりね。」

私「確かに。アレルギーがない家族が食べる食品と、アレルギーのある人が食べるものが混ざっちゃうと危ないね。」

夫「あと、外食するときは“アレルギー情報を事前に調べておく”のもおすすめ。最近は飲食店やチェーン店のホームページにアレルゲン情報が載ってることも多いよ。」

私「そうなんだ!じゃあ、出かける前にスマホでチェックしておくと安心だね。」

夫「万が一に備えて、必要なら“アレルギー用の薬(エピペン)”や“説明カード”を携帯するのも有効だよ。重度の方は医師の指導のもとで対策をしているケースが多いね。」

【まとめ】表示を正しく読む力と家庭での備えを

- すべてのアレルギー成分が明確に書かれているとは限らない

- 製造ラインの混入や別名にも注意

- 初めての商品は表示を必ず確認する習慣を

- 家庭内での食品管理・器具の分別も重要

- 外食時は事前確認+説明カードやエピペンの携帯を検討

私「普段なんとなく見てた表示だけど、いろんな情報が詰まってたんだね。」

夫「そう。アレルギー表示は“読む力”と“想像力”が大事。家族を守るために、日頃から意識しておくことが大切なんだ。」

私「これからも家族で安心して食事ができるように、きちんと確認していくよ!」